L'architecture rurale

Maison

traditionnelle telle qu'on

pouvait les trouver au Moyen Age

(Village des Rioux)

Les

villages de la Montagne limousine sont situés sur les replats du relief,

où le climat est plus agréable et les sols plus fertiles. Les

maisons de ferme et leurs dépendances (principalement granges-étables,

fours à pains, porcheries. ..) donnent l'impression d'un certain enchevêtrement

(ce que certains géographes appellent le " village-tas "),

car les propriété, sont rarement encloses. Le granite est partout

présent, employé avec un grand savoir-faire, monté parfois

en gros blocs de grand appareil parfaitement assemblés à joints

vifs, sans mortier. Quelques anciennes étables ou bergeries sont même

parfois couvertes d'une solide voûte en berceau qui protège les

bêtes des intempéries. C'est au coeur du Plateau de Millevaches,

autour de Bugeat et Sornac, que le granite offre la plus belle qualité.

Certains linteaux de porte d'habitations ou de dépendances portent

un décor très discret, ou se reconnaissent parfois des emblèmes

ou des signatures de maçons, accompagnés souvent d'inscriptions

datantes. Le chaume (la paille du seigle local) était autrefois le

matériau de couverture le plus largement employé, en partie

remplacé dès la fin du 19ème siècle par l'ardoise

des carrières corréziennes du bas-pays lorsque les moyens de

communication en permirent plus aisément le transport.

Les plus modestes habitations traditionnelles sont du type en bloc-à-terre,

abritant sous le même toit, gens, bétail et fourrage. Le bloc

est plus ou moins développé selon l'importance des biens, principalement

du cheptel, car l'espace dévolu au logement des hommes reste toujours

réduit.

Dans le module le plus archaïque et rudimentaire de ce type, dont il

subsiste encore quelques rares témoins, le plus souvent utilisés

maintenant comme remises ou espaces de rangement, lorsqu'ils ne sont pas complètement

à l'abandon, le cheptel (principalement les moutons) n'était

séparé des hommes que par une mince cloison de bois.

L'habitation ne comportait qu'une seule pièce, la salle commune, parfois

dotée d'un four à pain. Les portes ouvraient sur la même

façade, la mieux exposée, les étables étant situées,

en léger contrebas, de part et d'autre de la grange. Le fourrage au-dessus

des bêtes et la vaste toiture de chaume qui descendait très bas,

contribuaient à l'isolation contre le froid.

La maison dissociée de ses dépendances dénote une plus

grande autonomie et une spécialisation des espaces, un niveau de vie

plus élevé. Lorsque l'élevage bovin prit le dessus sur

celui du mouton, on construisit certes encore des blocs-à-terre de

plus vastes dimensions, le logis fut doté de plusieurs pièces,

mais on préféra construire des espaces autonomes. Ces maisons

de ferme à étage d'habitation, solides et bien bâties,

plus confortables et mieux éclairées que les autres, entourées

de leurs volumineuses granges-étables, sont le reflet de l'essor économique

que connut la région dans le cours du 19ème s.

( Source : guide Tourisme&Patrimoine )

Ancien cantou découvert |

Le cantou

Les principales activités domestiques étaient autrefois réunies

dans la salle commune, dont la vaste cheminée (appelée cantou),

appuyée au mur-pignon qu'elle occupe sur presque toute sa largeur,

allumée chaque jour de l'année, est le coeur symbolique. Le

cantou s'ouvre sous un lourd linteau de granite ou sous une poutre maîtresse.

Il est toujours très encombré : coffre à sel (archaban)

d'un côté, fauteuil de l'aïeul de l'autre, dans un angle,

la potence en bois ou en fer (l'amaina), qui approche ou éloigne du

feu la marmite où cuisent les aliments, dans l'autre angle, parfois,

le cuvier, en granite ou en terre cuite, où l'on fait la lessive avec

les cendres refroidies ; devant, les chaudrons aux multiples usages culinaires,

les landiers massifs. Une étagère fixée au manteau de

cheminée, à la fois bric-à-brac et petit autel de dévotion,

aligne ses objets hétéroclites: lampe à huile, petits

pot de terre, bénitier portatif avec son brin de buis béni,

image de la Vierge.

( Source : guide Tourisme&Patrimoine )

|

|

LES GRANGES-ÉTABLES

L'espace de la grange et celui des étables sont toujours réunis sous le même toit. Mais on peut distinguer deux types structurels. La grange-étable dite limousine, bâtiment bas, dont les ouvertures sont sur la même façade. Les portes d'étable sont situées de part et d'autre de la grande porte charretière de la grange qui ouvre sur un vaste espace servant d'aire à battre le blé et de remise à charrettes. Au-dessus des étables sont les barges, sur lesquelles on empile la paille et le foin. Les cloisons en planche (cornadis) qui séparent les étables de l'aire centrale, sont longées de mangeoires dans lesquelles on fait tomber d'en haut la nourriture du bétail. On accède aux barges par une échelle. .La grange-étable dite auvergnate très fréquente dans cette région où elle utilise le dénivelé du terrain. Sa structure à deux étages est visible de l'extérieur. D'un côté, et parfois sur le pignon, s'ouvrent les portes d'étables, celles de la grange sont placées sur l'autre côté. Toute la longueur du bâtiment, souvent très vaste, est divisée par un plancher. En bas sont les étables, en haut la grange, l'aire à battre ou les remises. Les matériaux sont plus élaborés Les pignons sont parfois consolidés par des pierres passantes, appelées boutisses. On les décore parfois de petites croix de pierre ou formées d'un assemblage de culs de bouteilles, censées préserver le bâtiment des incendies ou du mauvais sort. ( Source : guide Tourisme&Patrimoine ) |

Pont entre Tarnac et St Merd-les-Ousines

|

|

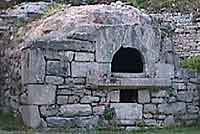

LES FOURS À PAIN

De

nombreux villages ont possédé autrefois leur four banal,

propriété commune des habitants. Il en était ainsi

également de certains moulins à eau. Comme la fontaine

ou le lavoir, c'étaient des lieux privilégiés de

la convivialité villageoise. Avec le temps, chaque famille a

préféré posséder son propre four. |

Chapelle de Chavanac

|

|

|

|

|

Un

patrimoine longtemps oublié :

Les croix de la montagne limousine A travers le granite aussi s'est accomplie lentement la christianisation de nos campagnes. Églises, chapelles, oratoires, fontaines de dévotion, croix de chemin ont quadrillé méthodiquement le territoire de nos ancêtres. Du menhir christianisé de Bonnefond à la croix du Col des Jaillants (ou des Géants), il n'y a guère qu'une main ou un outil plus acharné à tailler dans la roche. Ces stèles semblent une brusque poussée verticale du sol et de la foi. Puis la main s'est affirmée, s'est cultivée en prenant ses modèles parfois dans les trésors d'orfèvrerie des églises. Ces croix fleuronnées, fleurdelisées, ces nimbes repercés ont été âprement arrachés à la pierre. Partout, la croix fut en grande vénération. Son origine bien souvent nous échappe : croix de franchissement (sommet, rivière, carrefour), de bornage, souvenirs de missions, croix votives ou liées aux processions (croix des Rameaux ou du Saint-Sacrement), croix des morts... Certaines sont des merveilles de virtuosité, telle la croix du bourg de Meymac, dans la Grand-Rue, imitant l'entrelacs de la couronne d'épines du Christ; certaines se donnent des allures de calvaires bretons, comme celles de La Lézioux ou de Pallier à Gentioux en Creuse, d'autres des allures celtiques, telles ces croix "inscrites" ou maltaises perchées sur de longs fûts. D'autres sont plus étonnantes encore, comme la fameuse "croix du bélier" de Peyrelevade et sa soeur moins célèbre, au village du Longy dans la commune de Millevaches. (Source : guide Chamina sur le Plateau de Millevaches) |

|||

|

|

LES CABANES DE BERGER Ces petits édifices

construits en pierre sèche, de plan semi-circulaire, sont couverts

d'une lourde dalle de granite. Elles servaient d'abris aux bergers lors

des époques de vaines pâtures. Bâties selon les mêmes

principes depuis le néolithique, elles sont difficiles à

dater. |

|

|

LES FONTAINES "..Et vous, humbles fontaines limousines suintant

des veines du granite, sous les bouleaux et les hêtres, vous

restez toujours le mythe bienfaisant et consolateur du laboureur ou

du berger, de tous les pauvres êtres au coeur naïf qui

vont foulant la bruyère et nous transmettent encore, en précieux

héritage, les traditions et les vieux cultes... ". |

Site des Cars

Agglomération

gaIlo-romaine qui se situe pour les trois-quarts sur la commune de Saint-Merd,

l'autre quart sur la commune de Pérols-sur-Vézère. EJle

se Compose de deux ensembles distincts: un sanctuaire et un édifice

d'habitation. La partie sanctuaire elle-même se compose d'un temple

à podium rectangulaire, terminé par une abside demi-circulaire

et d'un monument funéraire abritant en son centre un coffre funéraire.

Un peu plus loin se trouve ce que l'on appelle aujourd'hui " l'édifice

du vallon ", car sa destination est incertaine : édifice d'habitation

destiné aux prêtres desservant le sanctuaire ou hostellerie pour

voyageurs, ou simple exploitation agricole ? Un immense bac de granite en

est l'élément le plus exceptionnel. Haute de 1 m 75 et pesant

environ 8 tonnes, cette cuve était le réservoir qui permettait

d'alimenter l'édifice en eau chaude, grâce à un ingénieux

système de canalisation. Ces aménagements qui remontent au 2e

siècle après J .C. furent abandonnés dès le 3e

siècle. Le syndicat d'initiative de Bugeat met pendant

la période estivale des guide, à la disposition des visiteurs.

Je ne parle pas ici des magnifiques moulins que l'on trouve sur le plateau, vous pouvez visiter un site consacré uniquement à ce sujet, que vous trouverez dans la rubrique lien. Je n'évoque pas non plus les superbes chapelles et églises faisant partie intégrantes de ce paysages pour le moment !